心地よい風を感じながら山間の道を大浦川沿いに下ると、タマスダレ(彼岸花科)がぽつぽつと咲き、マングローブ林が見えてきた。

かつて、大浦川沿いに道がない頃、対岸に渡るには海岸沿いの岩や浜の伝え歩きや、渡し船を利用したと記録に残っている。

河口部に橋が出来たのは昭和になってからであるが、1960年(昭和35年)のチリ地震の津波で全壊した。それを補うために、満潮時には橋が沈下し、干潮時には渡れる県内唯一の「沈下橋(ちんかばし)」が造られた。その後、大浦橋も出来たが今も利用されている。

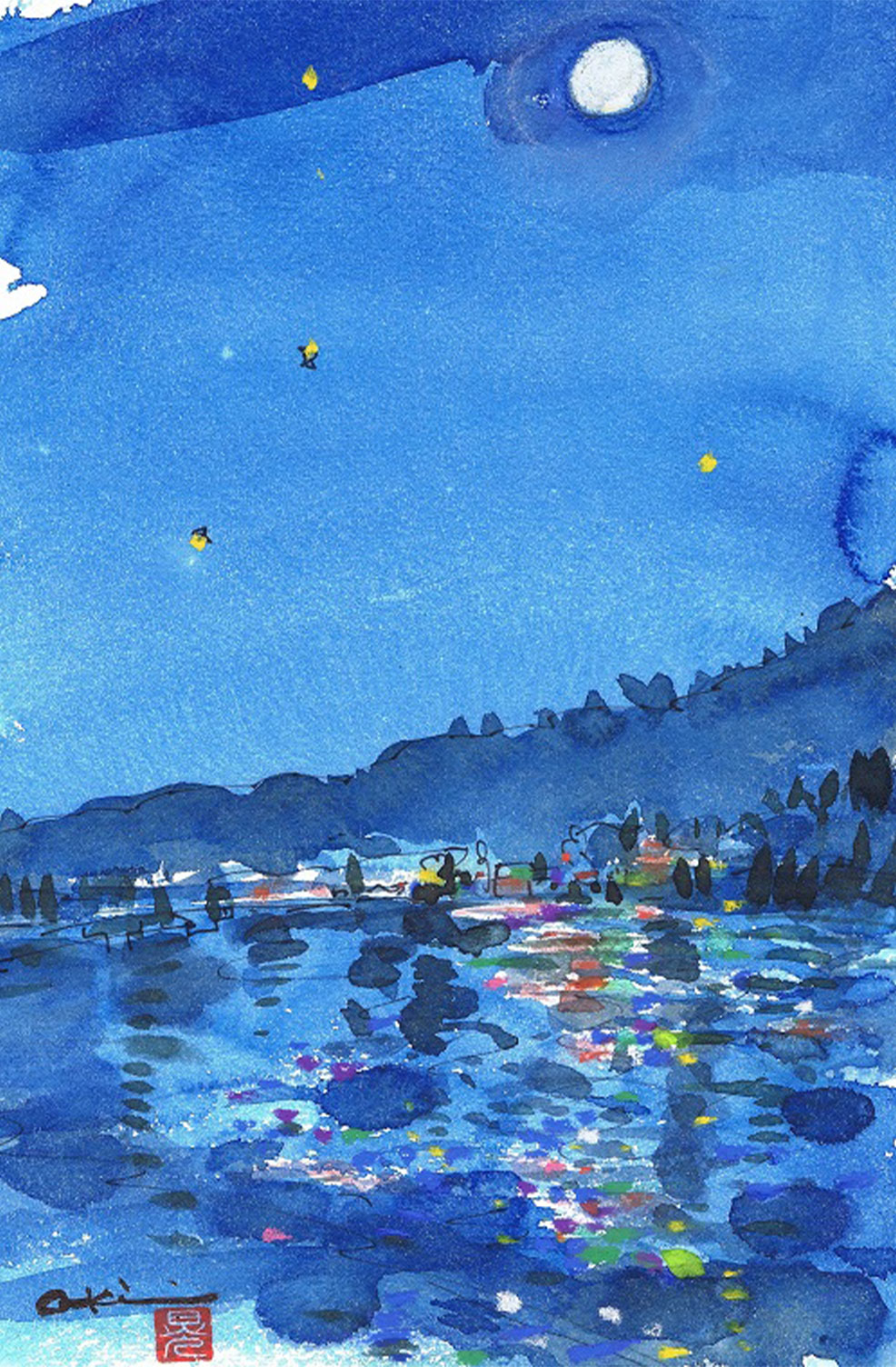

夏が過ぎると、しだいに夜が長くなって月を愛でる季節になる。

強い日差しを跳ね返していた水面(みなも)も、すっかり落ち着きを取り戻して、風に揺れるススキの穂にも秋の気配が感じられる。

日が暮れて雲ひとつない夜空に、ほんのりとした十五夜のお月さんが輝いていた。大浦橋の袂(たもと)には、民家の灯りも消えた闇夜なのに、水面にキラキラとしたネオンの灯りらしきものが揺れ動いていた。

よく見ると信号機の照明が木々の葉を透かして色が多様に変化して映し出された灯りの模様だった。

秋の夜長には、そんな何気ない光景にもなぜか心和むものである。

Latest posts by 高嶺 晃 (see all)

- Vol.50 やんばるの海神祭「ウンガミ」 - 2025年7月1日

- Vol.49 雨に濡れて咲く「アジサイ(紫陽花)」 - 2025年5月1日

- Vol.48 やんばるのレトロな建物 - 2025年3月1日